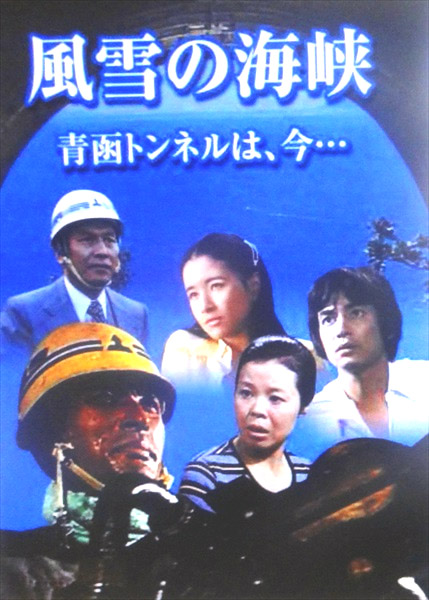

昭和53年公開、にんじんくらぶ、フジテレビ制作の

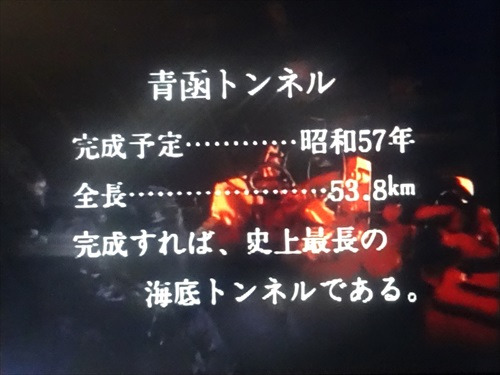

20世紀最大の土木工事、青函トンネル工事題材の作品です

脚本、松山善三 監督、森川時久の70分ドラマです

昭和46(1971)年、腕の良いトンネル工夫の長森保造(高橋幸治)は、トンネル工事の完成を機に 妻との約束売通り、故郷熊本へ一家で帰ろうとしていました

そんな保造に青函トンネルの仕事が舞い込みます

新聞記事を見せる高田所長(加藤武)

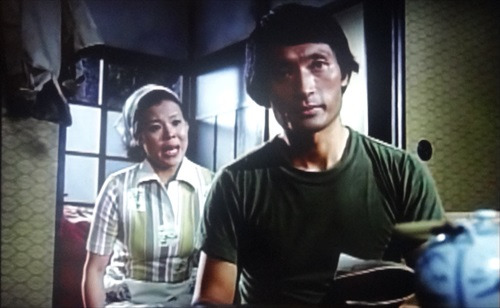

常に命の危険を伴う仕事に恐怖心から猛反対する妻(市原悦子)をよそに 保造はその困難なプロジェクト、トンネル堀りとして参加する決断をするのでした

結婚して20年、だんだん故郷から遠くへ遠くへと引き離されていくトンネル一途の保造に今回も妻は泣く泣く従うのでした

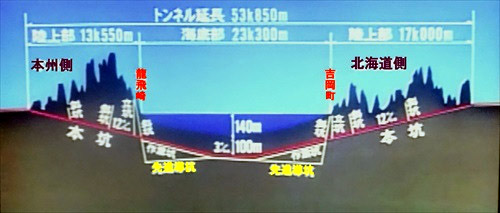

青函トンネルは津軽海峡の青森県側は龍飛崎から北海道松前半島の吉岡町まで 全長53,85kmそのうち海面下240mの海底部分23,3kmを含む難工事です

長森一家が住み着いたのは北海道側の吉岡町

青函トンネルの構想は早く太平洋戦争大戦の前、昭和15年頃からあり終戦間もない

昭和21年(1946)には調査委員会が発足

昭和24年には地質調査開始

昭和29年(1954)9月、台風15号により

青函連絡船洞爺丸が転覆し死者、行方不明者1155名に及ぶ

海難事故を契機に機運が高まり

昭和39年(1964)本格的試掘調査

昭和46年(1971)本格的な大工事に着手します

保造にはふたりの女の子がいます

行く先々の学校でモグラの子と言ってはいじめられます

いじめた漁師の子の親(佐野朝夫)に怒鳴り込む保造ですが

その漁師達も職を求めトンネル堀りに働きにきました

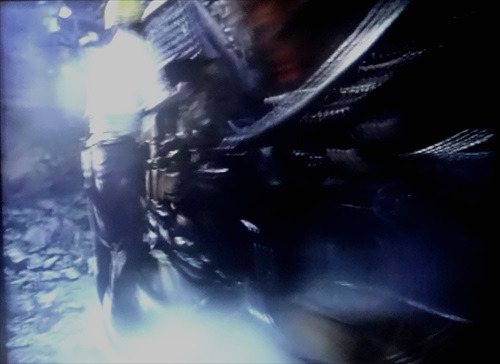

青函トンネルには3本の坑道が必要です

地盤の調査、水漏れ等を手探りで進む先進坑道

次いで作業用の人員、重機類を運ぶ作業抗、そして本抗です

5年の月日が流れました 昭和51(1976)年

工期も半ばころまで進んでいます

長女のるり子(原田美枝子)は今春から函館の博物館の受付で働いています

その博物館にサメの化石を持ち込んできたのが

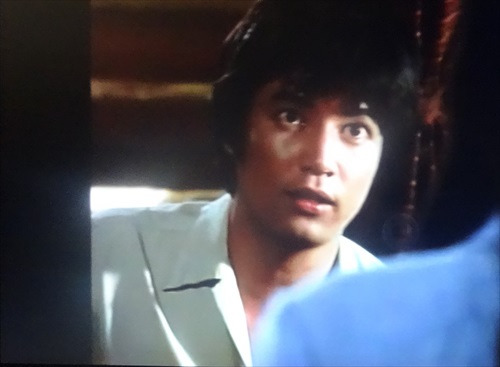

杉ノ目(田中健)という若い男でした

青函トンネルの掘削現場で見つけたものだという言葉に

るり子は父と同じ仕事だということから二人の交際が始まります

杉ノ目はるり子を伴い、龍飛村の生家に向かい

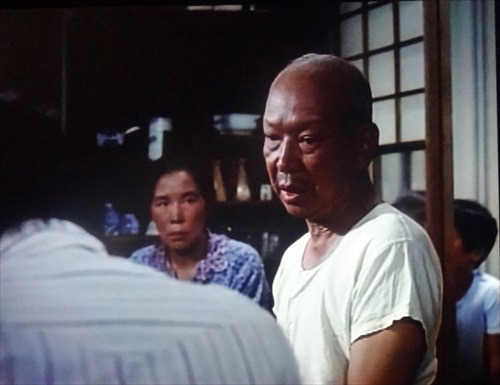

自分の両親に紹介します

ちいさな漁村の子だくさんの貧しい家庭です

父(大滝秀治)

るり子も杉ノ目の実直さに惹かれ

母に打ち明けますが捕りつく島がありません

父、保造も年が若い(るり子19歳)

あと2年待てと言い含めるのでした

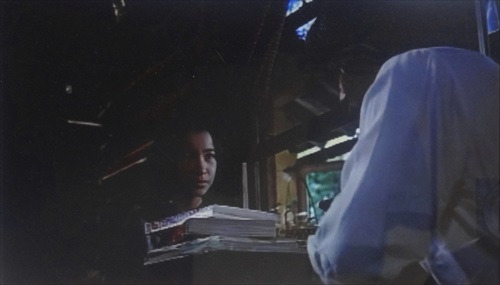

るり子は家を飛び出し杉ノ目を呼び出します

るり子は聞きます

今も私を愛していますか

結婚を申し込みましたか

親が反対の際は駆け落ちも辞さないですか

貧乏は恥ではない、恥は健康な体を持っていながら汗を流さないやつと言いましたか

人間生まれた時は丸裸だ、結婚生活はゼロから初めて親の世話にならない

貴方は私にそういいましたかと尋ねます

全てに頷いた杉ノ目は中学時代の友達のいる根室に行こうと決心します

突如、臨時ニュースをTVが報じています

今日の午後2時ころ、青函トンネル吉岡抗区4588m付近で

切り端の壁をぶち破る異常出水があり海水が流れ込み作業員全員が

対策に廻っていますとのニュースです

有り金をすべて渡し、杉ノ目は友へのメモ書きを残し

るり子に先に根室に行って先に待っていてくれ

俺は海水が止まったらすぐ行く

ここで逃げたら卑怯者と思われると言い残しトンネルに向かいます

残されたるり子は

駅に向かい、いったんは根室行の切符と言いだしたのを

慌てて打ち消し吉岡行の切符を手にしていました

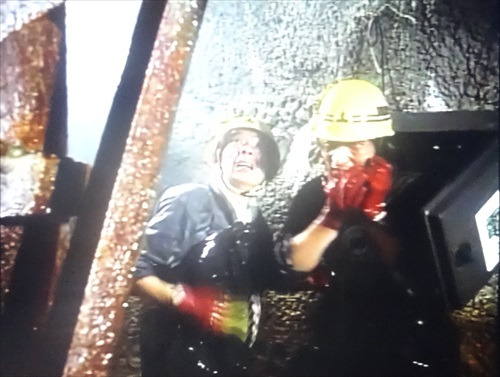

海水流入の吉岡抗区では、その対応に追われています

毎分80トンの海水の流入で

本坑にまで海水をひかねば持ちません

現地では炊き出しで昼夜の作業が続きます

炊き出し現場で顔を合わせた母娘

怒る母ですが、嬉しさが滲み出ています

現地では現場の状況を逐一本部に報告し指示を仰ぎます

本部の局長(丹波哲郎)

日本全国からポンプ車の手配を急ぎます

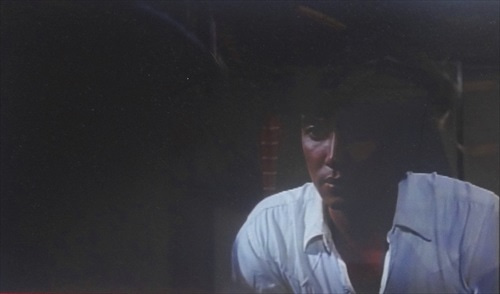

海水の勢いを調べるため保造は切り端に向かいます

吉岡抗区に駆けつけた杉ノ目も同行しています

海水流入の確認に向かう杉ノ目

岩盤によって流水が抑えられていることを確認し

岩盤の強度も持ちこたえられそうだと告げます

待ちに待ったポンプ車の到着です

トンネル工事は再開

るり子も家に戻り

おそらく杉ノ目といつしか所帯を持つでしょう

母のきた道、同じ苦労を背負うのでしょう

そんな娘を見る母の眼には微笑みさえも感じます

市原悦子さんいい演技ですねー

青函トンネル完成まであと6年です

東京、函館間12時間30分が4時間20分に短縮されます

夢のトンネルです

このドラマはトンネル開通前に作られた作品で

公開後4年を経て青函トンネルが開通しています